Das Hermannsdenkmal: Ein Gigant aus Stein und Geschichte

Mit seinen 53 Metern ragt das Hermannsdenkmal wie ein Stein gewordener Titan über die Landschaft des Teutoburger Waldes. Hier steht nicht nur ein Denkmal – hier steht Geschichte. Entstanden in einer Zeit, in der Denkmäler nicht weniger als Ausdruck nationaler Identität waren, erzählt es die Geschichte eines Volkshelden, eines unvergesslichen Triumphes und eines schier endlosen Bauprojekts. Was brachte den römischen Kaiser Augustus dazu, einen Krieg als „Varusschlacht“ in die Geschichtsbücher eingehen zu lassen – und wie kam es zu diesem gewaltigen Monument?

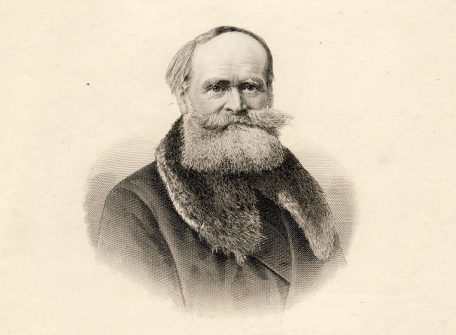

Ganz unten, am Fuße des steinernen Kolosses, steht ein Mann und blickt zur Statue hinauf. Es ist Ernst von Bandel, der Mann, der das Denkmal gegen alle Widerstände errichtet hat. Ein Lächeln huscht über sein Gesicht, als die ersten Sonnenstrahlen Hermanns Antlitz erreichen. Fast vierzig Jahre hat er daran gearbeitet, durch Rückschläge, Pleiten und ständige Geldnöte hindurch, doch nun steht er am Ende seiner Mission. Der Architekt und Bildhauer schließt die Augen, spürt den kalten Wind um die Ohren pfeifen und stellt sich das große Ereignis vor: Die Einweihung, den Applaus der Menge, den Moment, in dem sein Hermann-Mythos für immer in Stein gemeißelt sein wird.

Und da steht er nun, ein Riese aus Metall und Stein, ein deutscher Held in unverwüstlicher Pose – das Denkmal eines Kriegers, der nicht nur eine Schlacht gewann, sondern, so glaubt man, den Geist eines ganzen Landes verewigte.

Hermann der Cherusker – Held wider Willen

Hermann der Cherusker – Held wider Willen

Wir schreiben das Jahr 9 nach Christus. Die Wälder Germaniens sind dunkel und unberechenbar, die Winter kalt und die Wege nur Trampelpfade im dichten Unterholz. Römer und germanische Stämme begegnen sich misstrauisch und feindselig, zwei Welten prallen aufeinander. Rom, das mächtige Imperium, hatte weite Teile Europas erobert und herrschte von der Donau bis zum Rhein. Für die Römer, die Zivilisation und Ordnung verkörperten, waren die „Barbaren“ der germanischen Wälder Fremde, die sich der römischen Kultur hartnäckig widersetzten. Doch unter diesen „unzivilisierten“ Völkern gab es einen Mann, der für die Römer wie geschaffen schien: Arminius, Fürstensohn aus dem Stamm der Cherusker. Er war nicht irgendein Stammeskrieger, er war einer von ihnen – nach römischem Vorbild erzogen, ausgebildet und geschliffen.Arminius, in Rom Armin genannt, hatte eine Ausbildung genossen, von der die Germanen nur träumen konnten. Als Kind als Geisel nach Rom gebracht, was damals als Mittel der politischen Kontrolle galt, lebte und lernte er wie ein römischer Edelmann. Er war nicht nur Soldat, sondern wurde zum Offizier und römischen Bürger ernannt, eine außergewöhnliche Ehre, die ihm den Zugang zu den höchsten Rängen der römischen Militärstruktur ermöglichte. Er war kein einfacher Gefolgsmann, sondern ein Anführer, der die Disziplin, die Schlachtordnung und die gnadenlose Effizienz der römischen Legionen kannte. Arminius wusste, wie Rom Krieg führte – und er wusste, wie Rom Kriege gewann.

Was die Römer jedoch nicht ahnten: In Arminius, dem Sohn Germaniens, hatte sich ein Groll gegen seine römischen „Freunde“ angestaut. Während er im Auftrag Roms die Legionen in Germanien befehligte und die Region sichern sollte, sah er, wie die Römer sich verhielten, wie sie mit ihren Provinzen umgingen – und er begann, sich innerlich von ihnen zu distanzieren. Statt sich ganz dem Willen Roms zu unterwerfen, fasste er einen kühnen und verhängnisvollen Plan: Er wollte die Römer vertreiben. Nicht nur aus Germanien – er wollte den Römern eine Lektion erteilen, die sie nie vergessen würden.

Arminius kehrte zu seinem Stamm, den Cheruskern, zurück und begann, ein Netz von Verbündeten zu knüpfen. Stämme, die sich zum Teil erbittert bekämpft hatten, sollten sich gegen Rom verbünden. Was heute selbstverständlich klingt, war damals eine Herausforderung: Die germanischen Stämme waren stolz auf ihre Unabhängigkeit und ihre traditionellen Rivalitäten. Doch Arminius überzeugte sie mit seiner Vision. Er wusste, dass die römischen Legionen unbesiegbar schienen und eine offene Feldschlacht gegen sie Selbstmord wäre. Also plante er, die römischen Legionen im denkbar ungünstigsten Gelände anzugreifen: in den unwegsamen und verwirrenden Wäldern Germaniens.

Der Plan war so einfach wie kühn: Der römische Statthalter Publius Quinctilius Varus, Arminius’ römischer Mentor, war für die Verwaltung der Region zuständig und hatte ein Gefühl der Sicherheit entwickelt. Als die Nachricht eintraf, dass sich irgendwo tief in den Wäldern ein Aufstand zusammenbraute, musste Varus mit seiner gesamten Streitmacht aufbrechen. Und Arminius, der Varus vertraute, lockte ihn tief in die Wälder.

Was dann geschah, wurde zur Legende. Die Schlacht im Teutoburger Wald, besser bekannt als Varusschlacht, entwickelte sich zu einem dreitägigen Gemetzel. In einer schmalen Waldschneise zwischen sumpfigem Boden und dichten Baumreihen wurden die römischen Legionen vernichtend geschlagen. Für die Römer, die es gewohnt waren, in geordneten Schlachtformationen zu kämpfen, war der dichte Wald ein undurchdringliches Labyrinth, und die Germanen schlugen erbarmungslos zu. Überall lauerten Fallen, germanische Krieger sprangen aus dem Dickicht und verschwanden ebenso schnell wieder, während die Römer versuchten, ihre Verteidigung aufrechtzuerhalten. Der Regen verwandelte den Boden in einen Morast, die schweren Schilde und Rüstungen der Römer wurden zur Last. Inmitten des Chaos wurde Varus getötet und seine Legionen fast vollständig aufgerieben. Rom war geschockt und verzweifelt. Der Überlieferung nach soll Kaiser Augustus in seinem Palast verzweifelt ausgerufen haben: „Varus, gib mir meine Legionen zurück!“

Für Rom war es eine Katastrophe historischen Ausmaßes. Die Verluste waren nicht nur militärisch, sondern auch psychologisch schwer. Rom, das unbesiegbare Imperium, hatte eine der demütigendsten Niederlagen seiner Geschichte erlitten – durch einen Mann, der in seinen Reihen gedient hatte. Doch damit war die Geschichte des Arminius noch nicht zu Ende. Denn aus dem ehemaligen Offizier wurde für die Germanen ein Held, ein Freiheitskämpfer, der sie aus der Knechtschaft befreit hatte. Seine Taten wurden zum Stoff für Legenden. Doch was hat diese antike Schlacht mit einem gigantischen Denkmal auf einem Hügel im beschaulichen Detmold zu tun? Nun, der eigentliche Siegeszug des Arminius begann erst fast 1800 Jahre nach seinem Triumph.

Die Geburt eines Mythos und die Baupläne eines Giganten

Die Geburt eines Mythos und die Baupläne eines Giganten

Mitte des 19. Jahrhunderts erwachte in Deutschland ein neuer Nationalstolz – und mit ihm das Bedürfnis, historische Helden zu feiern. Identifikationsfiguren für das geeinte Deutschland mussten her – und Arminius, nun „Hermann“ genannt, schien dafür wie geschaffen. Der Mann, der sich gegen die „fremden“ römischen Invasoren zur Wehr setzte, war der perfekte Protagonist für das aufkeimende Nationalgefühl. Hermann sollte ein Denkmal erhalten, das seine Taten für die Ewigkeit festhalten sollte. Der Bau eines solchen Denkmals war jedoch alles andere als ein Spaziergang. 1838 begann der Architekt und Bildhauer Ernst von Bandel mit der Planung – und seine Vision war spektakulär. Gigantisch sollte das Monument werden, die Wälder überragen und die Menschen mit seinem Anblick in Ehrfurcht versetzen. Doch wie baut man eine 53 Meter hohe Statue mitten im Wald auf einem 386 Meter hohen Hügel? Bandel stand vor einer Mammutaufgabe – und das war erst der Anfang.Von Visionen, finanziellen Sorgen und einem Traum aus Stein

Von Visionen, finanziellen Sorgen und einem Traum aus Stein

Schon bald nach Beginn des Projekts stellte sich heraus, dass das Hermannsdenkmal nicht allein durch patriotischen Eifer errichtet werden konnte. Die Finanzierung wurde zum Mammutproblem. Spendensammlungen und ständige Appelle an wohlhabende Bürger sollten helfen, doch die Kosten stiegen schneller als die Spenden flossen. Immer wieder wurde der Bau unterbrochen, die Arbeiten ruhten, und Bandel kämpfte weiter für seine Vision – oft buchstäblich im Alleingang.In einer Zeit, in der es weder Kräne noch moderne Baumaschinen gab, glich der Bau von Bandels Hermann einem architektonischen Drahtseilakt. Der Arm, der ein mächtiges Schwert in die Höhe recken sollte, wurde in Einzelteilen gefertigt und später zusammengesetzt – ein waghalsiges Unterfangen, das in Detmold immer wieder bestaunt wurde.

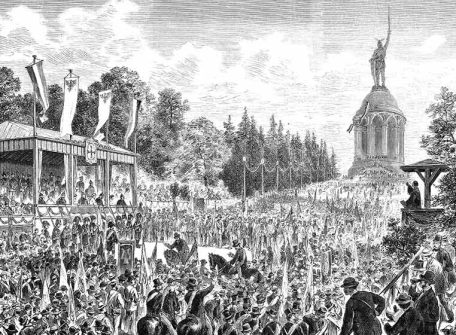

Mehr als drei Jahrzehnte dauerte es, bis Bandel und seine Unterstützer den Bau vollenden konnten. Immer wieder stand das Projekt kurz vor dem Scheitern. Doch Bandels unermüdlicher Einsatz und seine leidenschaftliche Überzeugung hielten das Projekt am Leben. Als das Denkmal schließlich 1875 feierlich eingeweiht wurde, war es mehr als nur ein Denkmal. Es war Bandels Lebenswerk und Symbol für die unerschütterliche Überzeugung, dass ein Nationalheld eine würdige Ehrung verdient.

Ein Denkmal zwischen Mythos und Monumentalität

Ein Denkmal zwischen Mythos und Monumentalität

Die Einweihung des Hermannsdenkmals wurde als patriotische Triumphfeier begangen. Es war der Inbegriff deutschen Stolzes und des Glaubens an nationale Größe. Doch wie viel davon ist heute noch aktuell? Ist Hermann wirklich der Held, den das Denkmal verspricht, oder ist er eher eine mythische Figur, die damals zu patriotischen Zwecken „umgedeutet“ wurde?Wie auch immer die Antwort ausfällt, das Hermannsdenkmal hat seine Faszination bis heute nicht verloren. Es erinnert an glorreiche und dunkle Kapitel der Geschichte, an Mythenbildung und Heldenverehrung und an die Frage, was wir heute unter Nationalstolz verstehen. Jeder Stein dieses gigantischen Bauwerks erzählt die Geschichte eines Menschen, der sich selbst ein Denkmal setzte und damit zum Symbol einer ganzen Epoche wurde.